Gor Jihanian

06.06.2024

LIAISONS SCRIPTURALES

— OU, TÊTE-À-TÊTE ENTRE L’ÉCRITURE ARMÉNIENNE ET

LA TYPOGRAPHIE MULTISCRIPTE

Dans le cadre de ses recherches et expérimentations autour de la typographie arménienne, Héra Mahseredjian a contacté le dessinateur de caractères Gor Jihanian, qui investit et revitalise les caractéristiques des lettres arméniennes issues de sources historiques (manuscrits, gravures sur pierre, etc) en parallèle de l’écriture latine. L’hybridation de sa double culture — arménienne et américaine — et de son parcours d’études allant de l’architecture à la conception de caractères typographiques, a fait de Gor l’un des acteurs de l’inauguration du nouveau printemps typographique du script arménien.

Héra Mahseredjian

Peux-tu te présenter, ainsi que ton parcours et ta pratique actuelle ?

Gor Jihanian

Hello / Բարև (Barev) / Bonjour. Je suis Gor Jihanian, typographe et dessinateur de caractères basé à Erevan, en Arménie. J’ai commencé mon parcours en étudiant l’architecture dans le cadre du programme Environmental Design (ENVD) à l’université du Colorado, à Boulder, où j’ai obtenu mon Bachelor. Après avoir terminé mes études de premier cycle, j’ai décidé de retourner dans mon pays d’origine, l’Arménie, où j’ai découvert une nouvelle orientation et un nouveau but pour la poursuite de mes études. J’ai déposé ma candidature pour poursuivre le Master en Typeface Design (MATD) à l’université de Reading, au Royaume-Uni, que j’ai choisi surtout pour sa spécialisation dans la conception, création et la recherche de caractères non-latins. C’était l’environnement idéal pour commencer une étude approfondie de la conception de caractères arméniens, tout en bénéficiant de l’expérience des enseignants et de camarades venant du monde entier.

H.M.

Dans ton cursus d’études supérieures, je vois 75 % d’architecture environnementale, suivis de 25 % de dessin de caractère. D’un point de vue historique et pratique, l’interrelation entre ces deux disciplines semble évidente.

C’est pourquoi j'aimerais savoir dans quelle mesure et de quelle manière tu penses que tes connaissances et ton expérience en architecture ont facilité ou contribué à ton entrée dans la discipline du dessin de caractères typographiques ?

G.J.

Quand j’ai postulé à Reading, je n’étais même pas sûr d’être pris avec mon portfolio d’architecture. J’avais l’impression que la plupart des étudiants intégrant le cursus avaient déjà un antécédent en design graphique ou même en conception typographique. Donc au début j’ai pas mal hésité, mais après avoir contacté le directeur du programme et le professeur de typographie, Gerry Leonidas, il m’a rassuré en m’informant que les personnes qui suivaient ce Master venaient d’horizons et de niveaux d’expérience très divers, et m’a ainsi encouragé à déposer ma candidature.

Vers la fin de mon Bachelor en architecture, on a dû réaliser un portfolio. En plus de toutes les nuits blanches passées à faire des maquettes, j’ai pris des cours supplémentaires pour apprendre à coder des sites web. C'est en codant avec HTML, CSS et JS que j’ai remarqué pour la première fois les chevauchements entre la typographie et l’architecture. À cette époque, je me suis procuré autant de livres que possible sur les caractères typographiques, les grilles de mise-en-page pour apprendre comment, grâce à la typographie, tout cela s’assemble à des fins de bonne communication.

En démarrant mon Master à Reading, j’ai remarqué les corrélations naturelles entre la technique et la pratique. Des termes et des concepts comme les structures, les systèmes, les différentes échelles, l’emplacement, la construction modulaire et la conception paramétrique semblaient tous trouver leur équivalent dans la conception de caractères typographiques ; qu’il s'agisse de la modularité de l’utilisation de composants intelligents comme méthode de construction de formes de lettres, ou bien d'une vision plus globale de la façon dont un caractère typographique aborde le contexte historique du lieu, des personnes, de la culture et de la fonction, du but.

Un autre lien me vient à l’esprit ; au cours de mes études en architecture, les méthodes de dessin et de modélisation sont passées de l’analogique au numérique. Les logiciels d’architecture et de modélisation BIM (Building Information Modeling), tels que Rhino+Grasshopper3D, ont introduit une façon « paramétrique » de penser et de dessiner numériquement, en vectoriel, qui reposent sur l’utilisation de composants aux paramètres variables pour générer des géométries modulaires.

Vers la fin de notre Master à Reading, avec ma classe, nous nous sommes rendus à la conférence de l’ATypI 2016, à Varsovie. C’est là où on nous a annoncé la réintroduction du format de fontes variables. Ce format renouvelé permet de créer des caractères typographiques avec des axes qui permettent aux utilisateurs de contrôler des paramètres tels que la graisse, la largeur et la taille optique de la fonte. Mon expérience dans le domaine de l’architecture paramétrique m’a permis une meilleure transition vers cette nouvelle ère plus variable et flexible de la création de caractères.

H.M.

Qu’est ce qui t’a conduit à passer d’un parcours en architecture au dessin de caractères typographiques ?

G.J.

Après avoir obtenu mon Bachelor, je suis retourné en Arménie pour la première fois depuis que nous l’avions quittée en famille quand j'étais très jeune. Ça a marqué un moment crucial dans ma vie. J’ai commencé à voyager dans le pays et à découvrir son architecture, avec tous les beaux monastères et les sites anciens. Ce voyage m’a permis de me familiariser davantage avec la langue et l'alphabet arméniens (Aybuben en arménien).

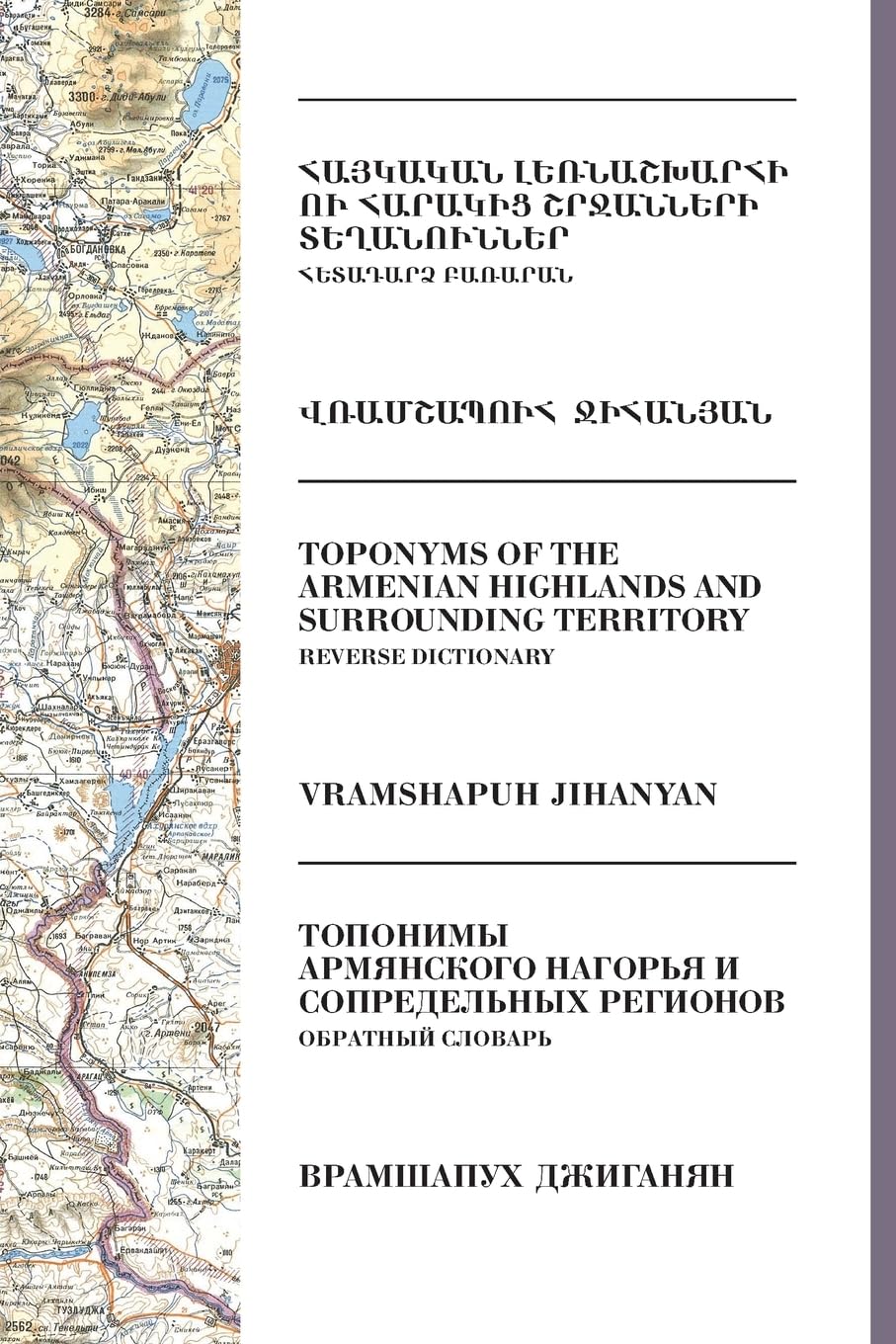

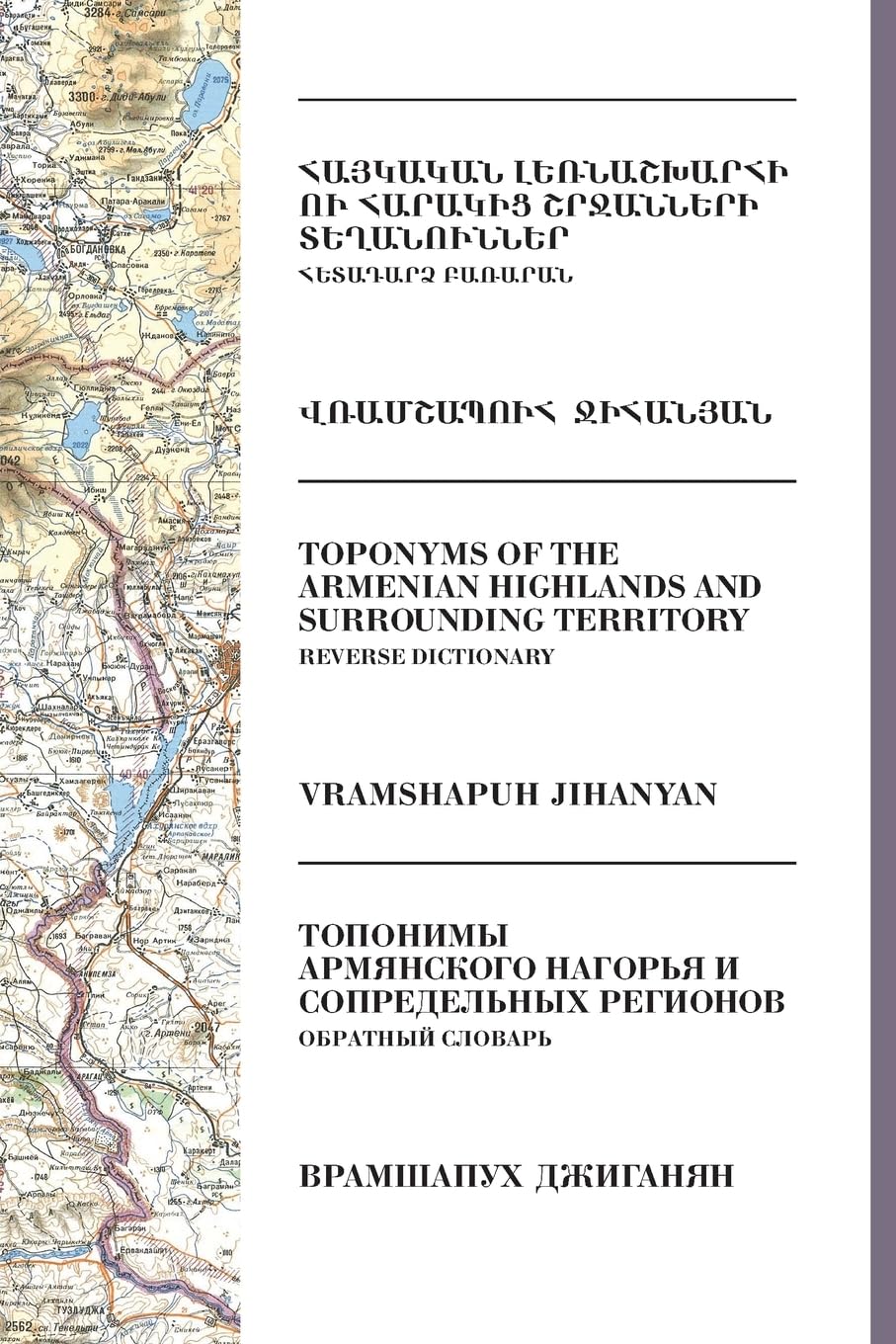

Mon grand-père, Vramshapuh Jihanian, était un linguiste qui avait une érudition et une connaissance de l’histoire extraordinaires. Il est décédé quelques années avant mon premier voyage en Arménie, laissant derrière lui une collection d'ouvrages non publiés. Cet ouvrage était composé d’un ensemble de pages tapuscrites réalisées à la machine à écrire, qui, dans un format de dictionnaire inversé, inventoriaient méticuleusement et systématiquement des centaines de toponymes à travers les Hautes Terres de l’Arménie.

Un jour, ma grand-mère m’a montré cet ouvrage, et m’a demandé s’il serait possible de le publier d’une manière ou d'une autre. J’ai répondu avec confiance : « Oui, certainement ! », mais à l’époque, mon expérience se limitait à la réalisation d’un portfolio sur InDesign et à ce que j’avais appris en lisant des livres sur la typographie.

Pendant mes études de premier cycle, j’ai travaillé comme technicien numérique au département des archives de l’université du Colorado, où je numérisais et (post-)traitais des volumes entiers provenant de collections spéciales, ce qui m’a d’ailleurs permis d’acquérir une expérience directe de l'observation des caractères typographiques dans les livres anciens (une fois j’ai également numérisé une feuille de la Bible de Gutenberg) ; ces compétences se sont avérées utiles, plus tard, dans le cadre du processus de recherches autour de la conception de caractères et de la rédaction du mémoire.

Nous avons donc commencé par numériser toutes les pages de tapuscrits, à organiser le texte et à mettre en place un système de grille pour concevoir le livre. Puis, nous avons voulu que le contenu textuel soit traduit en plusieurs langues, dont l’arménien, l’anglais et le russe, afin d’atteindre le plus grand nombre. En cherchant un caractère typographique pour ce livre, il s’est avéré qu'il est difficile d’en trouver un avec un support multiscript pour traiter du texte courant dans ces trois langues en même temps. C’est au cours de ce processus de recherche que j’ai réalisé qu'il existait des études universitaires dédiées au métier de concepteur et dessinateur de caractères. Parmi les anciens étudiants de Reading, j’ai découvert le travail de Miguel Sousa, qui avait conçu un caractère typographique dans le but d’harmoniser les écritures latines et arméniennes. C’est à ce moment-là que j’ai eu l’envie de changer de parcours professionnel, de creuser toutes les compétences en design que j’avais acquises en architecture, de les réorienter vers un domaine où il y avait un besoin immédiat et où je pourrais avoir un impact.

J’ai déposé ma candidature et j’ai été accepté.

On a également finalisé le livre et on l’a publié — Toponyms of the Armenian Highlands and Surrounding Territory — Reverse Dictionary (Dictionnaire inversé des toponymes des Hautes Terres de l’Arménie).

Première de couverture du livre trilingue, Toponyms of the Armenian Highlands and Surrounding Territory — Reverse Dictionary écrit par Vramshapuh Jihanyan et auto-publié par

Gor Jihanian en avril 2015.

H.M.

Où est-ce que tu placerais la limite entre la préservation et la fidélité des caractéristiques traditionnelles d'un script donné, et le large éventail de choix créatifs et de possibilités en matière de dessin de caractères ?

G.J.

L’un des défis dans la conception de caractères typographiques arméniens est le manque de ressources à ce sujet. Il existe quelques spécimens typographiques publiés en Arménie à l’époque soviétique, mais les exemples de cette époque, marquée par le début du passage au numérique, ont tendance à présenter différents niveaux de latinisation de l’alphabet arménien. Au cours de mes études, j’ai consciemment choisi de ne pas m’appuyer sur ces spécimens comme référence. Au lieu de ça, j’ai trouvé plus pertinent de revenir aux sources en étudiant la richesse des formes de lettres dans les manuscrits traditionnels, les gravures en pierre et les caractères en plomb.

À la bibliothèque de Reading, j’ai découvert un livre vraiment incroyable qui m’a beaucoup servi, intitulé The Album of Armenian Paleography (Album de la Paléographie Arménienne). C’est un énorme tome qui répertorie des siècles de manuscrits arméniens avec des photos détaillées à échelle 1. À la fin de l’ouvrage, on y retrouve une collection lettre par lettre qui illustre l’évolution de chaque glyphe au fil du temps et l’éventail des possibilités de formes dans différents styles.

Quand j’aborde un projet, premièrement je cherche des antécédents traditionnels, puis j’essaie d’évaluer dans quelle mesure je peux réinterpréter et revitaliser ces caractéristiques à l’aide d’outils numériques. Le fait de se baser sur les formes traditionnelles est essentiel pour la lisibilité et permet d’éviter la latinisation d’une écriture donnée.

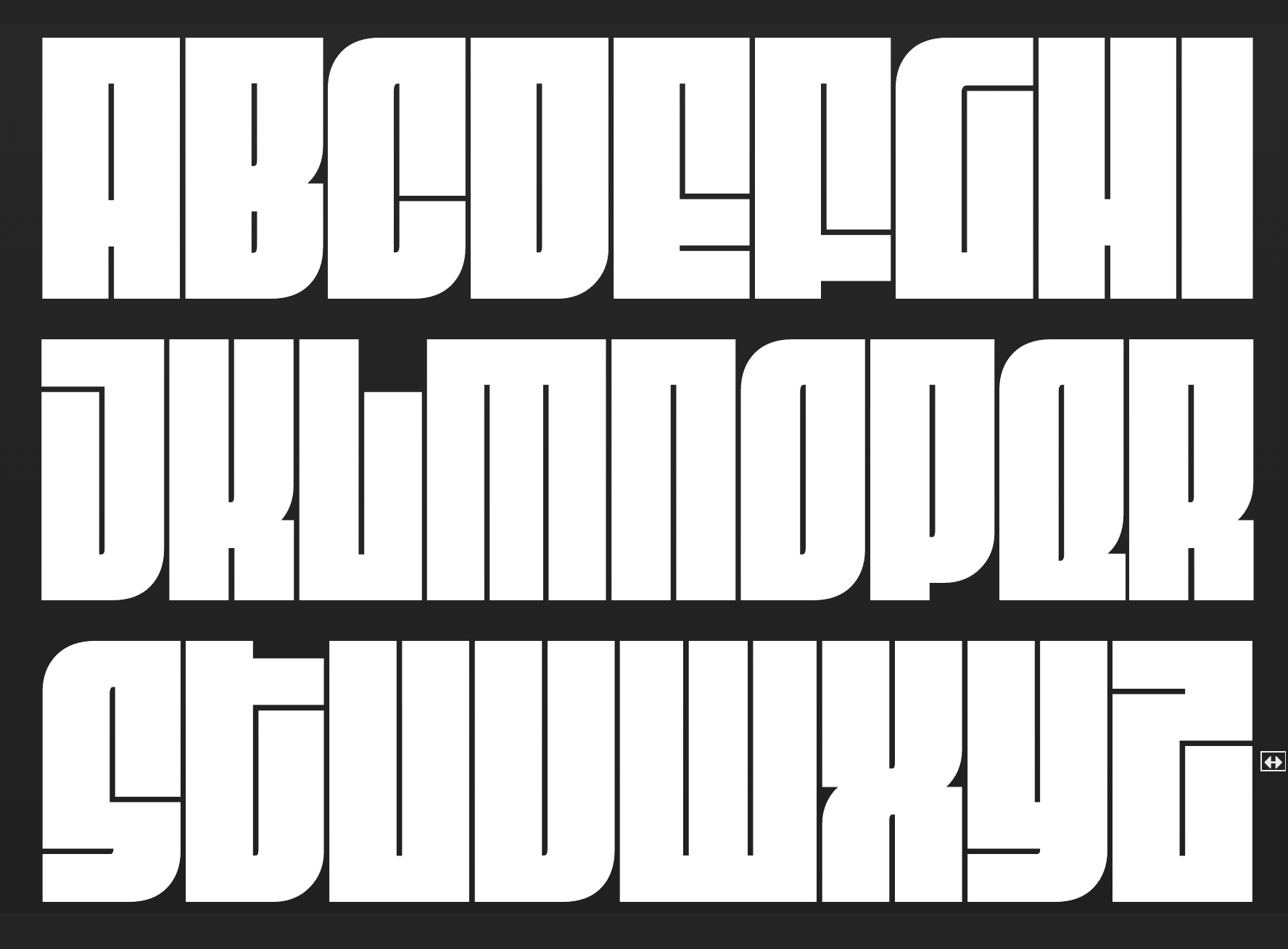

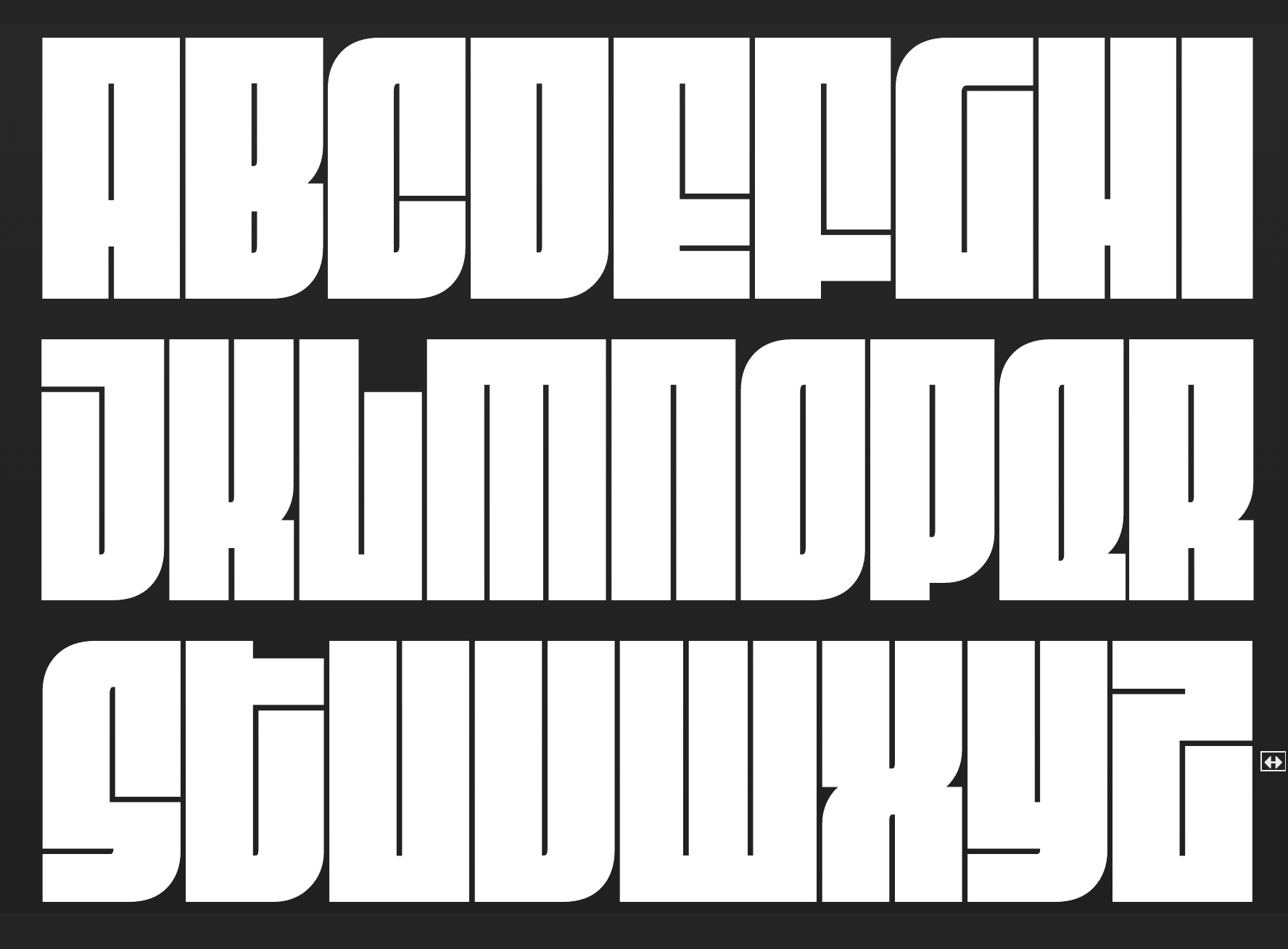

Les projets sur lesquels je travaille habituellement sont des ajouts du script arménien à un caractère typographique latin déjà existant. Le défi consiste à analyser ce qui se passe dans le latin et dans les autres écritures de la famille, puis à voir quels types de corrélations et de traitements il est possible d’appliquer à l’arménien. Ça peut aller des proportions, des graisses aux traitements des terminaisons, à l’espacement. Le contexte dans lequel le caractère est destiné à être utilisé peut aider à établir les limites entre le traditionnel et l’expérimental. Même un caractère aussi innovant et illisible que Fit s’appuie sur des caractéristiques de lettres traditionnelles pour préserver une certaine lisibilité, tout en repoussant les limites des technologies actuelles.

H.M.

J’aimerais savoir quelle était ton intention dans la conception de ton caractère typographique Spindle ?

G.J.

Durant mes recherche et lors de la rédaction de mon mémoire, Lessons from Armenian printing types 16th–19th centuries, j’ai eu accès aux archives des bibliothèques de Reading, d’Oxford et de Londres, où j’ai pu examiner de près des documents originaux utilisant des caractères en métal réalisés par des graveurs de poinçons renommés tels que Granjon, Fleischmann, Caslon.

Après avoir obtenu mon Master, j’ai voulu maintenir la pratique de la recherche acquise à Reading, et je me suis retrouvé à passer des nuits entières à fouiller dans les archives arméniennes en ligne, en particulier dans la Hill Museum Manuscript Library (HMML), qui dispose d'une formidable collection de manuscrits arméniens conservés dans des images de haute résolution. Fasciné par les différents styles d’écriture en arménien : Ergata’gir, Bolor’gir, Notr’gir et Shgha’gir (cf. « Notes sur l’écriture Arménienne » ci-après), j’ai commencé à collecter et à organiser des archives personnelles de différentes formes de lettres, et à essayer de comprendre et de reproduire les formes que je rencontrais à l’aide d’outils calligraphiques. Finalement, les dessins manuels sont passés en numérique et ça a marqué le début de ce qu’allait devenir Spindle.

Il ne s’agit en aucun cas d’une reprise strictement traditionnelle ou d’une représentation d’un certain style, mais plutôt d’une fusion expérimentale, mélangeant certains aspects de différents types d’écritures.

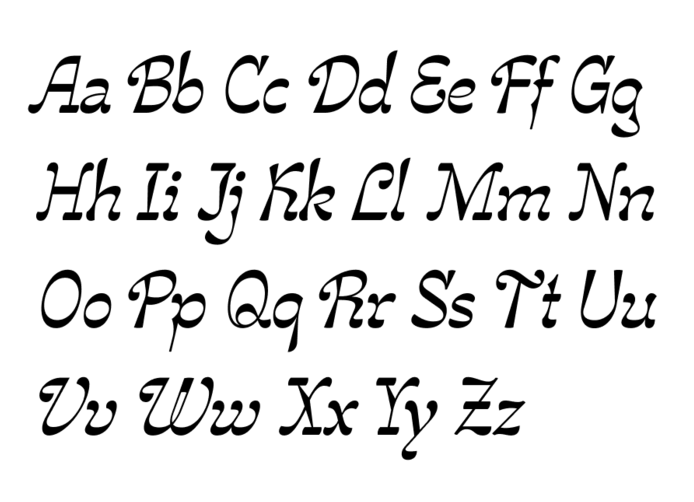

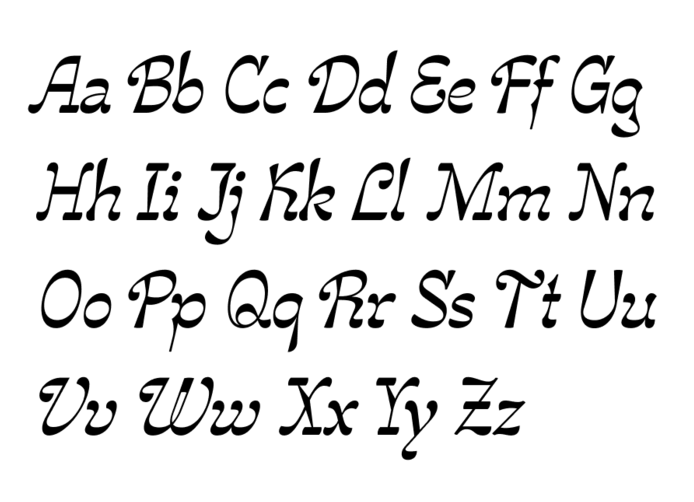

Comparaison des formes de lettres du caractère typographique Spindle, capitales et bas-de-casse. L’ arménien en haut,

et le latin en bas

H.M.

Comment as-tu réussi à garder un équilibre et à maintenir une cohérence en ajoutant le script latin à ton caractère Spindle, qui, à l’origine comptait seulement le script arménien ?

G.J.

À la base, j’ai commencé par les bas-de-casse arméniens seulement, car je ne savais pas encore quelle direction emprunter pour les capitales. À cette période-là, la plateforme Future Fonts avait été lancée, avec son approche unique d’embrasser le processus de conception des projets, en publiant des caractères typographiques par le biais de différentes phases et fragments. Séduit par le concept, j’ai décidé de soumettre mon travail avec une approche peu commune, dans une version initiale comportant seulement les bas-de-casse arméniens et latins.

L’ajout du latin a été plus une révision qu’un ajout. Au fur et à mesure que d’autres lettres étaient ajoutées et que le concept de continuité horizontale se consolidait, certaines incohérences sont devenues plus évidentes et visibles. Il serait difficile de décrire de manière linéaire le processus d’équilibrage et de maintien de la cohérence entre les deux écritures, car il s’agit plutôt de faire des allers-retours constants entre les deux scripts, pour qu’ils soient aussi corrects ou aussi farfelus l’un que l’autre.

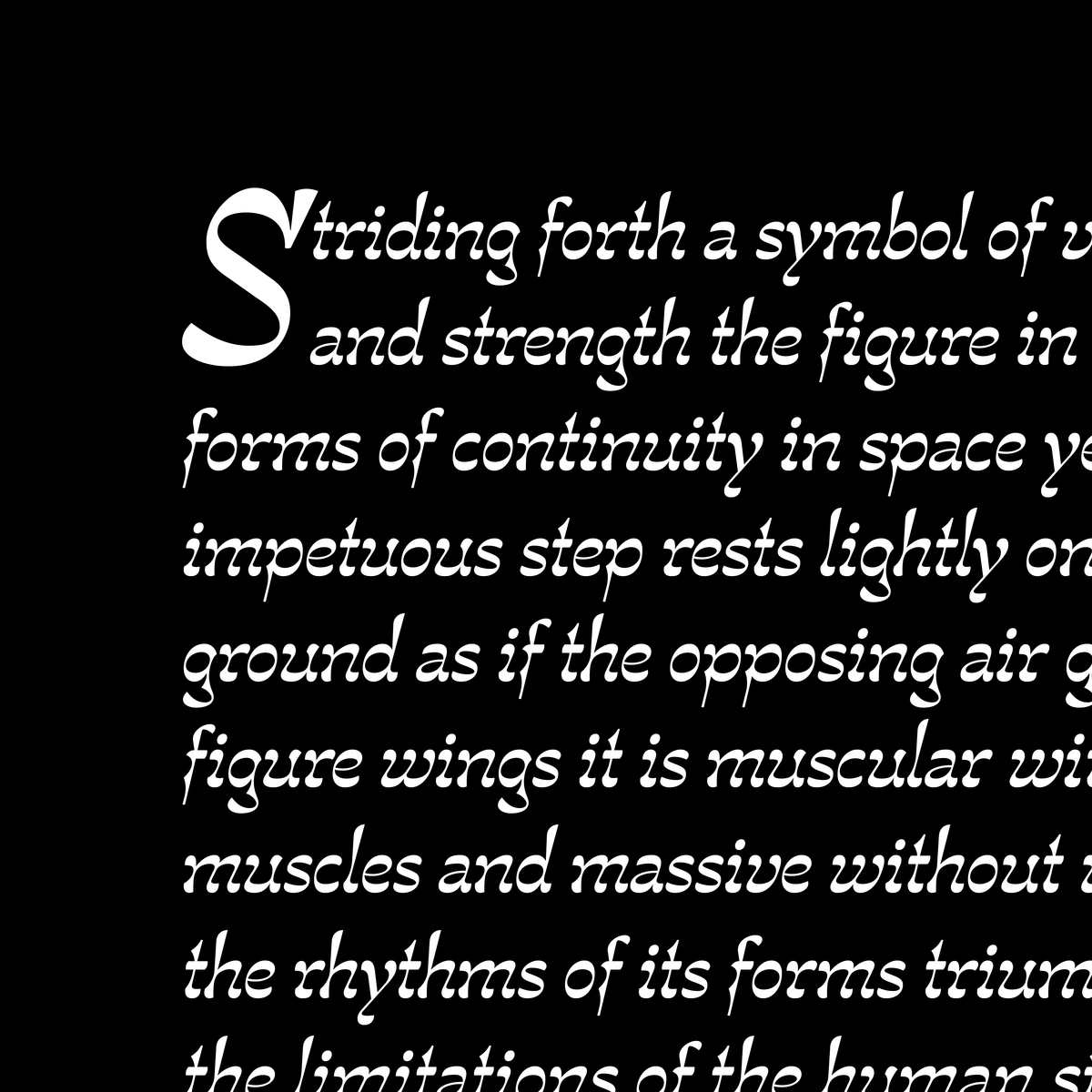

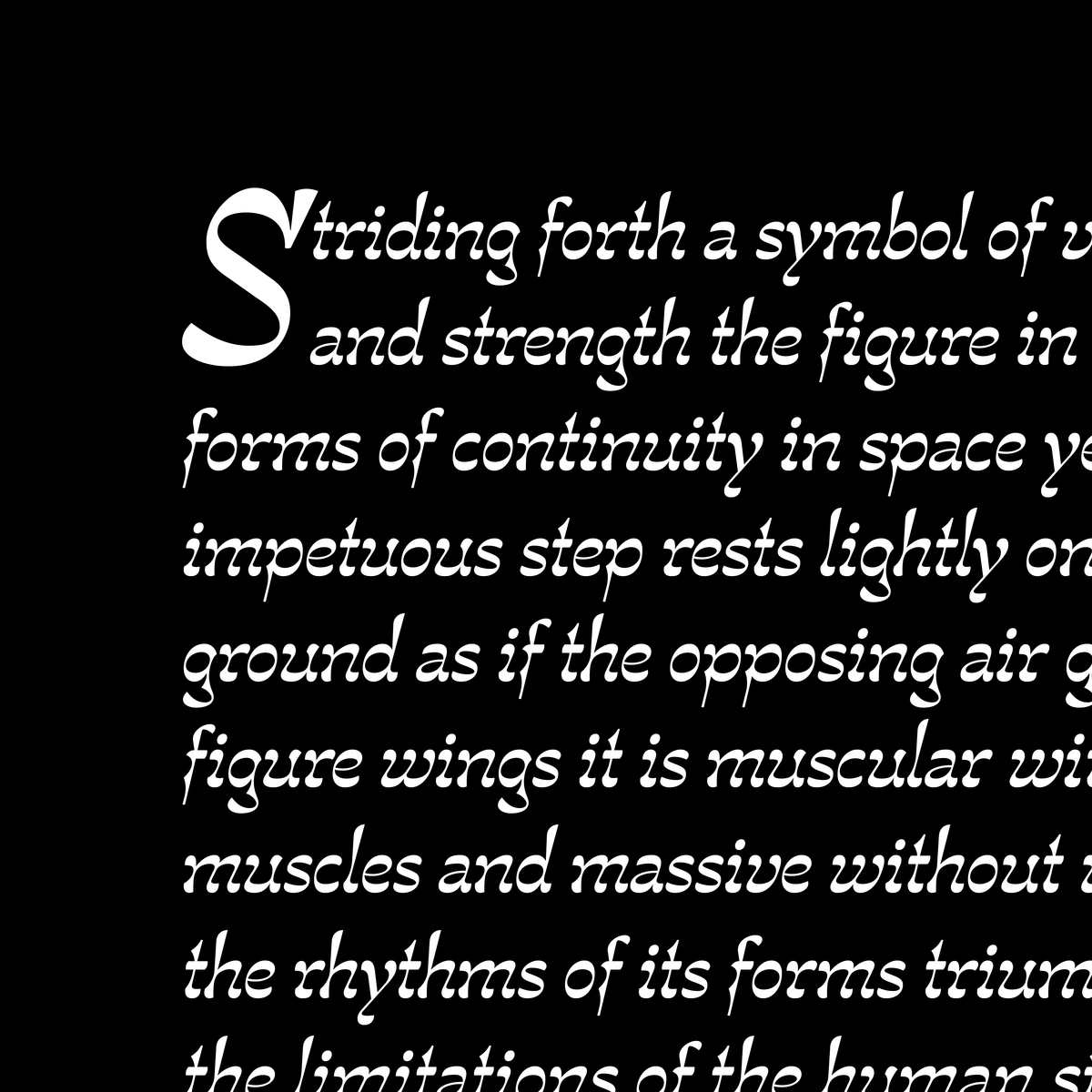

Comparaisons des spécimens Spindle, mis en contexte dans du texte courant. L’ arménien en haut, et le latin en bas.

H.M.

Étant donné les lacunes de ressources qualitatives en caractères typographiques arméniens, tu as orienté tes recherches dans les manuscrits anciens qui sont ta base solide pour ta propre pratique de dessinateur de caractères.

Comment t’y es-tu pris pour apprendre la création de caractères typographiques arméniens en n’ayant personne pour te superviser sur cette écriture là ?

G.J.

Reading offrait un environnement propice à l’auto-apprentissage. D’une part, il y avait constamment de nouvelles conférences et ateliers allant de la gravure lapidaire à la calligraphie, en passant par la programmation en Python et l'histoire de la typographie. Et d’autre part, il y avait la partie de recherche et de rédaction du mémoire, avec le temps et les ressources nécessaires pour que chacun puisse le faire en fonction de sa propre méthodologie de travail.

L’un des principaux avantages de ce Master qui met l’accent sur les écritures non-latines, est qu’il attire intrinsèquement un groupe international d’étudiants. Notre classe était composée de personnes originaires d’Angleterre, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Suisse, de Grèce, d'Israël, de Syrie, de Bahreïn, d'Inde, du Sri Lanka et de Hong Kong. Alors, notre atelier est devenu source d’échanges interculturels, où nous nous sommes mutuellement supervisés et avons appris les uns des autres.

Même si personne ne pouvait me dire si une telle forme en arménien était bonne ou mauvaise, il y a quand même des principes généraux dans la conception de caractères et des modèles d’harmonisation multiscript, comme la relation des proportions, d’espacement, la connaissance et la maîtrise des logiciels, la qualité du dessin… C’est sur ce terrain d’entente que chaque personne a pu être guidée pour travailler sur son propre script (généralement, natif).

Toute l’équipe enseignante permanente, en plus des invités ponctuels, nous ont aidé autant qu’ils le pouvaient, et à quelque titre que ce soit, ils ont tous été d’une grande aide. Rien que le fait d’afficher des travaux sur le mur et qu’ils soient exposés à tous, était une porte d’entrée pour échanger, donner et recevoir des retours et critiques constructives, afin d’avancer au mieux.

H.M.

Parle moi d’un projet de caractère typographique que tu as réalisé en collaboration avec d’autres dessinateurs de caractères. Quel en était le processus ?

Comment avez-vous travaillé ensemble ?

G.J.

Fit était ma première collaboration. À l’époque, j’étais encore assez novice dans le domaine et bien déterminé à trouver des occasions de continuer à pratiquer et à apprendre. Je suis tombé sur le travail de David Jonathan Ross (DJR) que j’ai trouvé très innovant et, bien que je ne l’avais jamais rencontré, il semblait être quelqu’un de très sympathique (il l’est !). Un jour, j’ai donc décidé de lui envoyer un mail à froid pour lui demander ce qu’il en penserait si j’ajoutais l’arménien à sa famille Fit. À ma grande surprise, il a accepté. Après son feu vert, il m’a envoyé les fichiers sources et j’ai commencé à explorer différentes idées et à chercher des références. J’ai surtout retenu la pierre tombale arménienne d’un cimetière de Surat, en Inde, qui m’a inspiré.

Bien que David ne soit pas familier avec le script arménien, il est très doué pour écouter et offrir un retour constructif et professionnel. Qu'il s'agisse d'aider à choisir entre plusieurs options, d’avoir des idées sur ce qui fonctionnerait mieux sur le plan technique, sur ce qui pourrait être cohérent sur le plan esthétique, ou simplement de poser une question en retour qui me permettrait de repenser la problématique d'une autre manière.

Le projet a duré un certain temps, car vu qu’il s’agissait d’un projet auto-initié, il n’y avait pas vraiment de date butoir.

J’ai fini par créer et coder le site web Fit où on peut passer du latin à l’arménien et modifier la variabilité de la fonte à l’aide d’un curseur. Ce caractère a été l’un des premiers à utiliser le format de fonte variable et le premier à inclure cette variabilité pour le script arménien.

Au bout du compte, j’ai beaucoup aimé cette collaboration, car on apprend à connaître la personne et cela devient bien plus qu’un simple projet. Maintenant on est devenus amis. Une belle collaboration a donc débouché sur un emploi plus tard car cette rencontre a conduit à une deuxième version du Fit, qui n'est pas encore sortie. C’est un projet vraiment fou, vous le verrez à un moment donné ! Elle sortira cette année ou l’année prochaine.

Pierre tombale aux inscriptions et ornements décoratifs arméniens retrouvée en Inde, dans un cimetière de Surat.

Comparaison des formes de lettres du caractère typographique Fit, en capitales, l’ arménien en haut, le latin en bas.

Animation montrant la variabilité du Fit latin à deux niveaux d’échelle ; 4:3 et 16:9.

H.M.

Au cours de ton parcours à l’Université de Reading et au-delà, tu as eu l’occasion de croiser et de rencontrer des designers graphiques et dessinateurs de caractères reconnus tels que DJR, Matthew Carter et Gerard Unger, qui était ton enseignant.

Quelle est la chose la plus précieuse que tu as « empruntée » de leur pratique ou de leur façon d'aborder la création de caractères typographiques ou la typographie en général ?

G.J.

Ce que je retiens de la pratique de David, c’est son efficacité à maîtriser son temps et son utilisation de la technologie pour résoudre une problématique. Pour son Font of the Month Club, en plus de publier des caractères typographiques, il écrit très bien à propos de chacun d'entre eux une documentation richement fournie (je ne sais pas comment il y arrive !). La façon dont il décrit son travail ajoute une autre profondeur au projet, car ces documentations sont riches en références aux précédents projets et à des sources d’inspirations. Il décrit les raisons derrière ses décisions, explique les méthodes technologiques tout en confessant l’incertitude qu’il peut y avoir durant le processus de conception.

Gerard Unger était une personne formidable. De toute évidence, c’était un dessinateur de caractères bien établi depuis des dizaines d’années avec une grande richesse d’expériences. Tout au long de l’année, il venait périodiquement, donnait des conférences et fournissait des commentaires... mais il a fait bien plus que cela. Il a établi une éthique de ce qu'est un enseignant réfléchi, un professionnel humble et une personne aimable. Lors de nos sessions d’entretiens, il s’asseyait individuellement avec chaque étudiant, examinait attentivement le travail, partageait ses idées et ses commentaires, avec toujours une anecdote amusante pour les accompagner. On était tous tristes de le perdre…

Cette exposition à ce genre d’enseignants a été d’une aide précieuse pour moi. Après avoir obtenu mon Master et alors que je travaillais à TUMO (Center for Creative Technologies) à Erevan, en Arménie, dans le cadre d’ateliers de création de caractères pendant plus d’un an, j’ai également eu ce type d’approche avec mes étudiants. J’allais voir chacun d’entre eux individuellement. Cette approche individuelle est difficile à mettre en œuvre avec une classe entière, mais c’est ce qu’il m’a appris de précieux.

Je n’ai eu qu’une seule expérience avec Matthew Carter, je n’ai donc pas de relations très étroites avec lui. Je l’ai rencontré à une conférence de typographie. J’étais assez nerveux parce qu’il était l’une des personnes qui donnaient les critiques, alors je me suis demandé si je devais lui montrer mon travail ou non. J’ai hésité mais finalement j’ai décidé de me lancer et c’était quelqu'un de très gentil. Il avait d’excellents commentaires à donner.

H.M.

Vas-tu poursuivre l’enseignement du dessin de caractères typographiques à TUMO ?

G.J.

Pour l’instant, je me retrouve avec trop de projets et pas assez de temps. J’aimerais trouver des occasions de partager, d’échanger des connaissances et d’avoir des discussions sur la typographie au sein de la communauté arménienne.

Ce qui est intéressant c’est qu’une de mes anciennes étudiantes, Araz Bogharian, a conservé un intérêt pour la typographie, à tel point qu'elle a initié le chapitre arménien de Type Thursday (à Erevan). Il s’agit d’un rendez-vous mensuel qui se déroule tous les derniers jeudi du mois, où l’on se retrouve pour parler de typographie, de nos projets en cours…

Il se trouve que j’étais en Arménie au moment de l’inauguration, alors j’ai naturellement voulu aider comme je pouvais. La majorité de ces rencontres mensuelles se déroulent aux États-Unis et en Europe, donc les interventions sont principalement construites autour du script latin. En créant un chapitre arménien, il était évident qu’il y ait un équivalent arménien au caractère typographique utilisé, dessiné par Oh No Type Co. J’ai donc contacté James Edmondson pour lui demander son accord d’ajouter l’arménien. Il a accepté, mais m’a mis en garde de l’étroitesse de cet espace de conception graphique. J’ai rapidement commencé par quelques brouillons, puis j'ai conçu un projet, en me concentrant sur une sélection de palette typographique que nous avons commencé à utiliser pour la communication de l’événement sur les réseaux sociaux.

Les retours ont été extrêmement positifs, mais au bout d’un an environ, les rencontres ont dû être interrompues. Récemment, comme je me suis installé en Arménie, j’espère mettre en place une équipe pour aider à relancer ces rencontres et apporter plus d’ateliers et d’échanges autour de la typographie. Je pense faire venir de nouveaux intervenants de mon réseau d’amis, de collègues, afin d’avoir ce nouveau printemps.

Tout est dans les rencontres. Le fait d’avoir un endroit où les gens peuvent se retrouver pour partager leur travail et être en mesure de donner et de recevoir un retour constructif est très bénéfique.

H.M.

Sur quel projet de dessin de caractères tu voudrais travailler prochainement ?

G.J.

Probablement tout ce qui n’est pas sans-serif ! Haha, je plaisante. Même si j’ai trouvé des solutions et des approches différentes à chaque fois, j’en ai trop fait ces dernières années. Je n’ai pas besoin de toujours répondre à ce qui existe déjà dans les caractères typographiques latins ou dans le style sans-serif. J’aimerais tout de même consacrer plus de temps à la recherche, car il y a encore tant d’aspects de l’écriture arménienne qui peuvent être explorés, et publier ces recherches par des moyens analogiques et numériques fait également partie de mes projets à court terme.

Au vu de l’encouragement que je reçois et de la demande de ressources typographiques arméniennes qui accroît, j’ai la chance d’avoir un travail assez stable depuis quelques années. Je suis vraiment reconnaissant pour toutes les opportunités de collaborations avec des fonderies et des designers inspirants du monde entier.

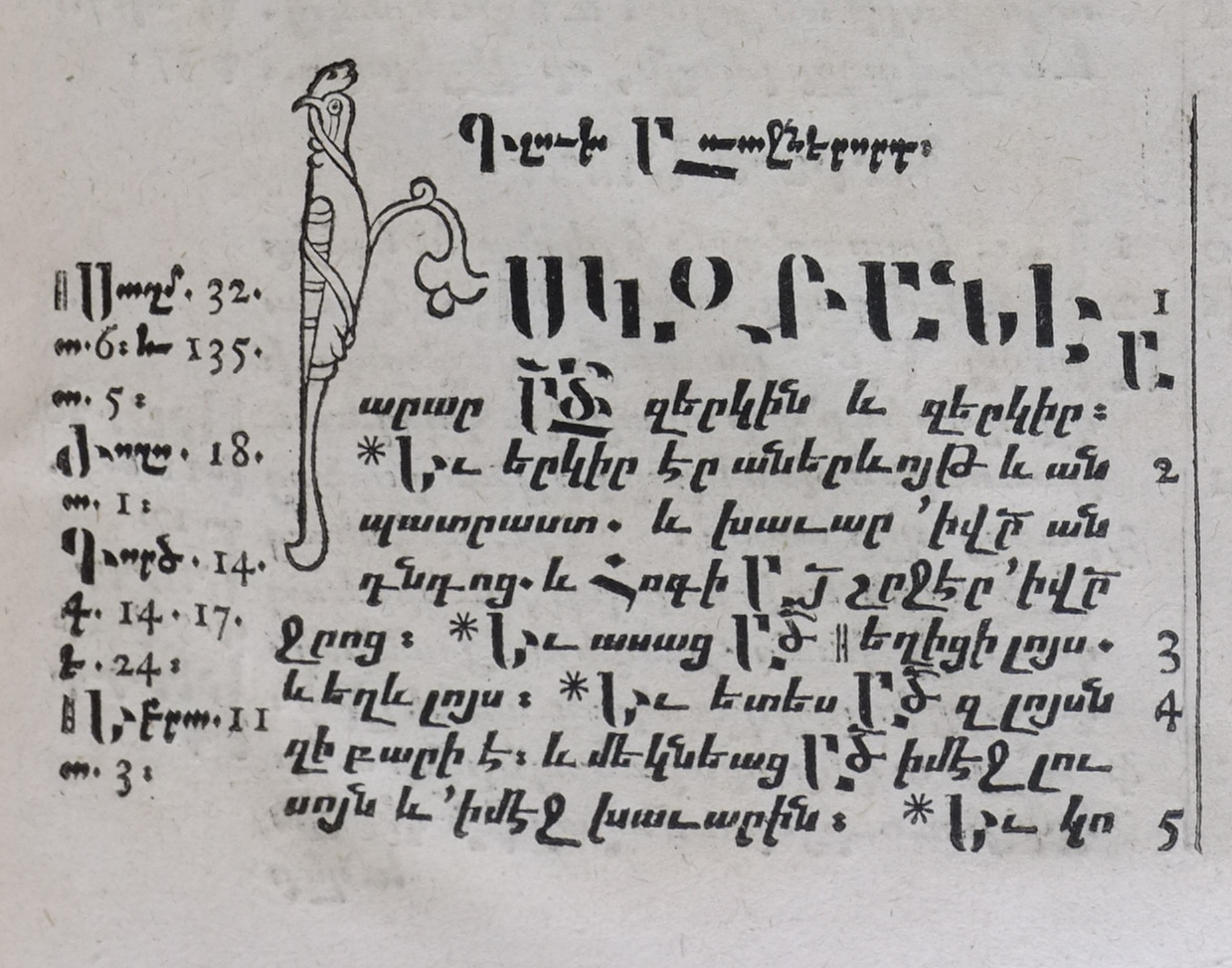

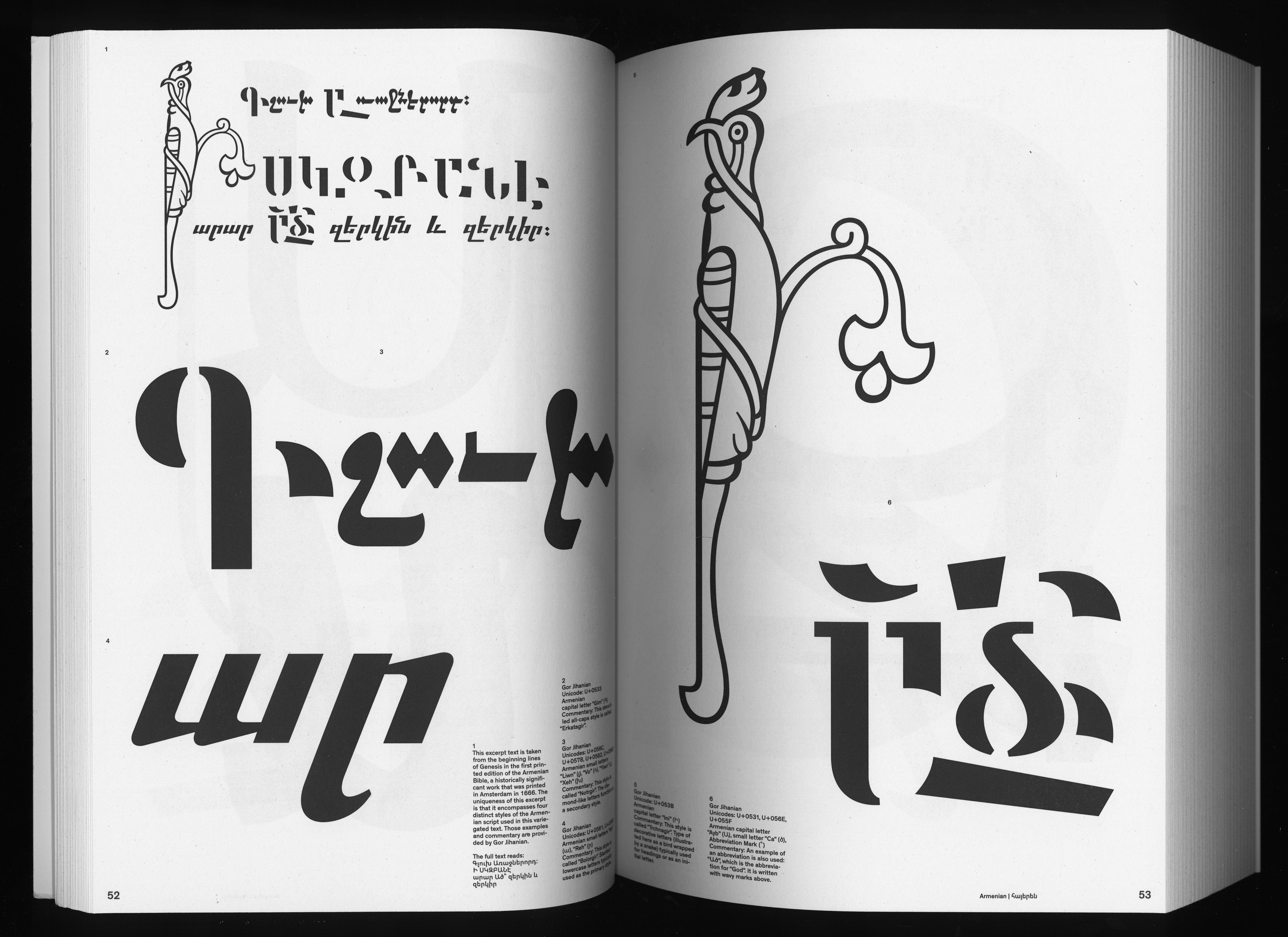

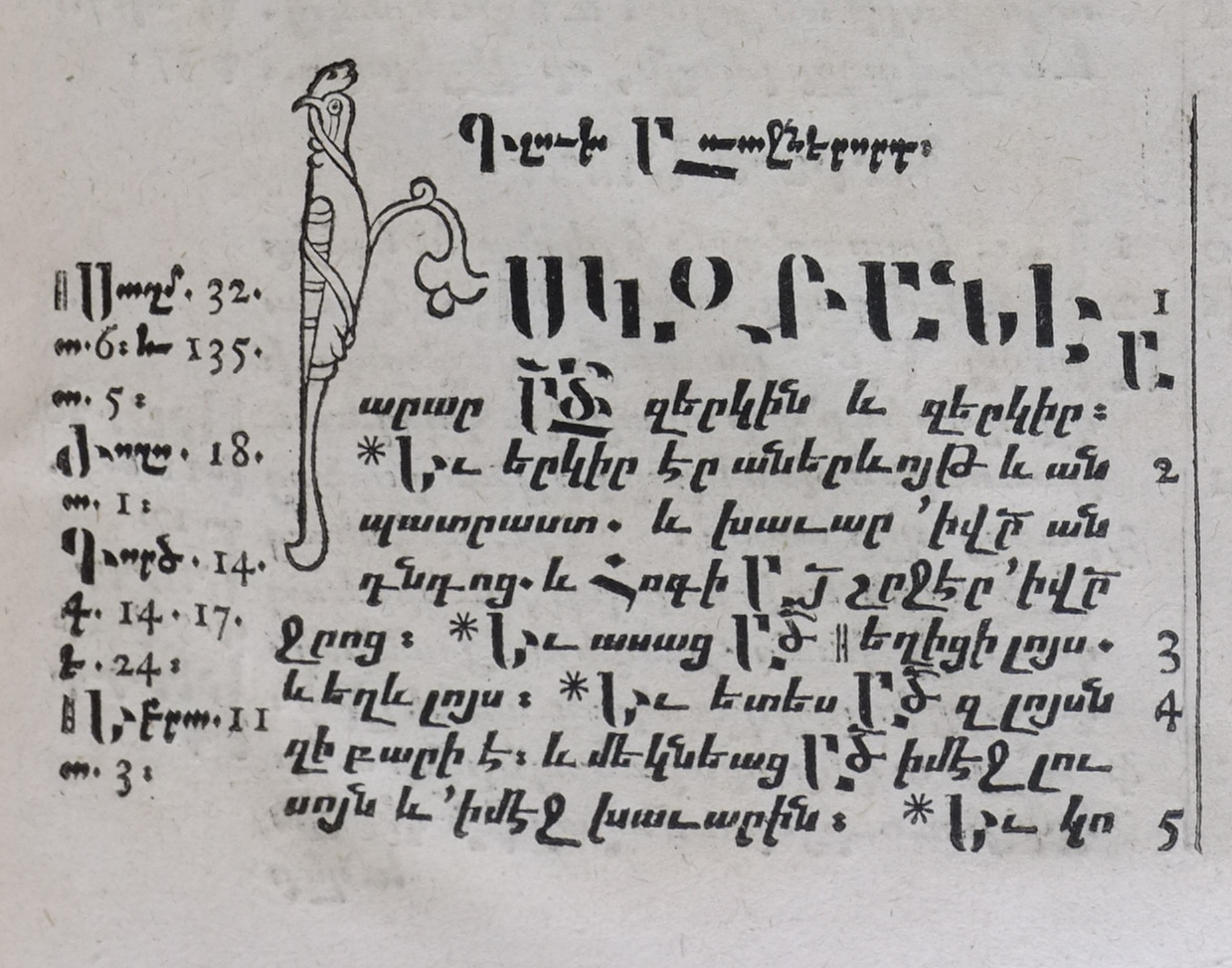

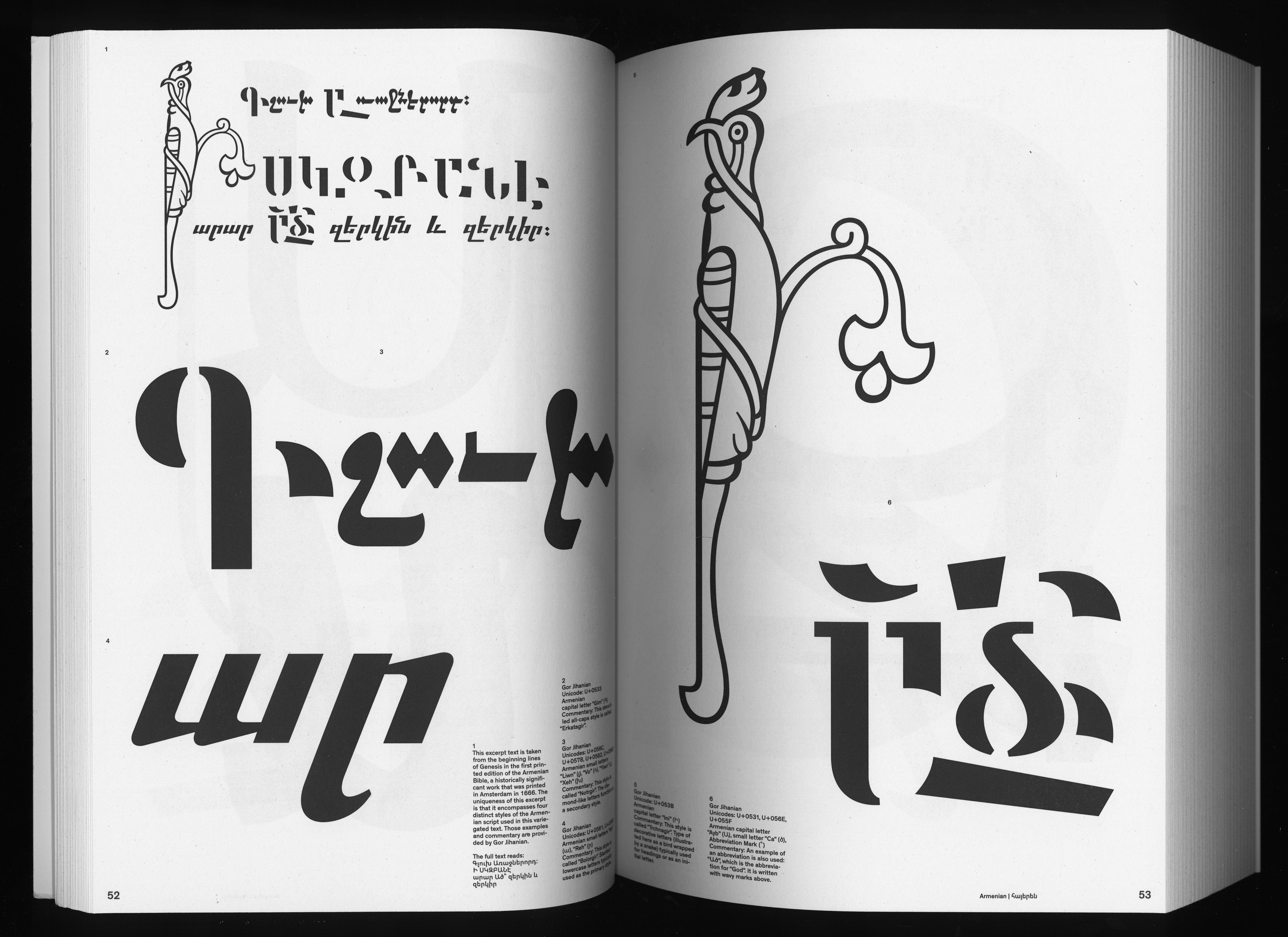

Récemment, j’ai collaboré à une publication intitulée Graphic Languages : A Visual Guide to the World’s Writing Systems. Olivier Haüstle, qui est son designer, m’a demandé un échantillon illustrant la variété de types de l’écriture arménienne. Je n’ai pas trouvé de meilleur exemple que les premières lignes de la première Bible arménienne produite et imprimée à Amsterdam en 1666, qui mélange plusieurs types d’écritures arméniennes, tels que le Ergata’gir, Bolor’gir et le Notr’gir, mais aussi la lettre ornée en miniature.

À un moment donné, j’aimerais bien postuler au programme de recherche typographique de Nancy (ANRT). Revenir dans ce type d’environnement académique multiscript serait vraiment bien pour continuer à creuser davantage sur un sujet ciblé. Mais d’abord, il faut que je me remette à niveau en français ! [Rires ]

Extrait manuscrit du livre de la Genèse de la première Bible arménienne produite et imprimée en 1666 à Amsterdam.

Proposition de représentation du script arménien par

Gor Jihanian, pour la publication Graphic Languages : A Visual Guide to the World’s Writing Systems. Réinterprétation numérique de la première page du livre de la Genèse, de la première Bible arménienne produite et imprimée en 1666 à Amsterdam.

Couverture de la publication d’Olivier Haüstle Graphic Languages : A Visual Guide to the World’s Writing Systems, 2023.

NOTES SUR L'ÉCRITURE ARMÉNIENNE

Héra Mahseredjian

L’alphabet arménien, dont les origines remontent à l’an 405–406 après J.-C., existe pratiquement inchangé depuis. Avant sa création, les arméniens utilisaient principalement deux autres écritures, le grec et le syriaque. Le langage arménien contient aujourd’hui deux dialectes, l’arménien oriental (principalement parlé en Arménie) et l’arménien occidental (parlé dans le monde entier par les arméniens issus de la diaspora), qui présentent des différences significatives au niveau de la structure, des règles grammaticales, du vocabulaire mais aussi de l’accent parlé.

L’alphabet arménien a été pensé et créé par le savant, linguiste et moine Mesrop Mashtots, sur la commande du roi Vramshapuh. Après avoir étudié la structure, la forme des lettres et les principes d'écriture des autres langues (principalement le grec et le syriaque, qui l’ont beaucoup inspiré), Mashtots a conçu un alphabet basé sur un système de caractères phonétiques propres au langage arménien qui était déjà parlé par son peuple. Chaque son de la langue correspond donc à une lettre.

Cet alphabet appartient à une branche distincte de la famille des langues indo-européennes — comme le grec ou l’albanais — et était originellement composé de 36 lettres, ou phonèmes : 29 consonnes et 7 voyelles. À la fin du XIIe siècle, l'alphabet arménien a été complété par trois autres lettres : օ (O), ֆ (Fen) et և (Yev ե+ւ, équivalent de l’esperluette et considéré comme une lettre minuscule). Actuellement, l’arménien compte donc 39 caractères. Il fait partie des écritures bicamérales (qui possèdent des minuscules et des capitales) et s’écrit de gauche à droite.

Le système de ponctuation de l’alphabet arménien est conçu pour les sonorités de la langue parlée. L’emphase de certains signes de ponctuation, comme le point d’exclamation et d’interrogation, est placée sur la dernière voyelle du mot même qu’il affecte, et non à la fin de la phrase.

՝ — փուդ (p’ud) (similaire à l’accent grave, précédé d’un espace) utilisé pour marquer un arrêt court (plus long qu’une virgule, plus court qu’un deux-points).

․ — միջակետ (michaket) utilisé comme un deux-points classique.

։ — վեռջակետ (verchaket) (similaire au deux-points) utilisé pour marquer un arrêt complet.

՜ — երկարացման նշան (yerkarats’man nshan) utilisé en tant que signe d’exclamation.

՛ — շեշտ (shesht) (similaire à l’accent aigu) utilisé pour mettre une emphase, pour souligner ou mettre en avant un mot précis.

՞ — հարցման նշան (harts’man nshan) utilisé en tant que signe d’interrogation.

D’autres signes de ponctuation, comme la virgule, le trait d’union, l’apostrophe ou les guillemets français sont utilisés de manière et à des fins similaires à ceux de l’alphabet latin.

L’alphabet arménien contient quatre types majeurs de dessins (équivalent aux classifications typographiques latines), chronologiquement du plus ancien (Ve siècle) au plus contemporain : Ergata’gir, Bolor’gir, Shgha’gir et Notr’gir. Ils sont caractérisés par leur rigidité ou fluidité de style dû à l’outil utilisé, ce qui affecte directement leur lisibilité. Ergata’gir (Երկաթ-ա-գիր) signifie littéralement Écriture-en-fer, en référence à la pratique de cette écriture lithographique qui se gravait sur de la pierre calcaire avec un outil cylindrique en fer.

Cette évolution historique et technique reflète l’adaptabilité des traditions scripturaires, jusqu’à leur migration au numérique.

L’entretien, dont l’autrice propose ici une traduction française, a été réalisé initialement en anglais par Héra Mahseredjian le 24.04.2024.